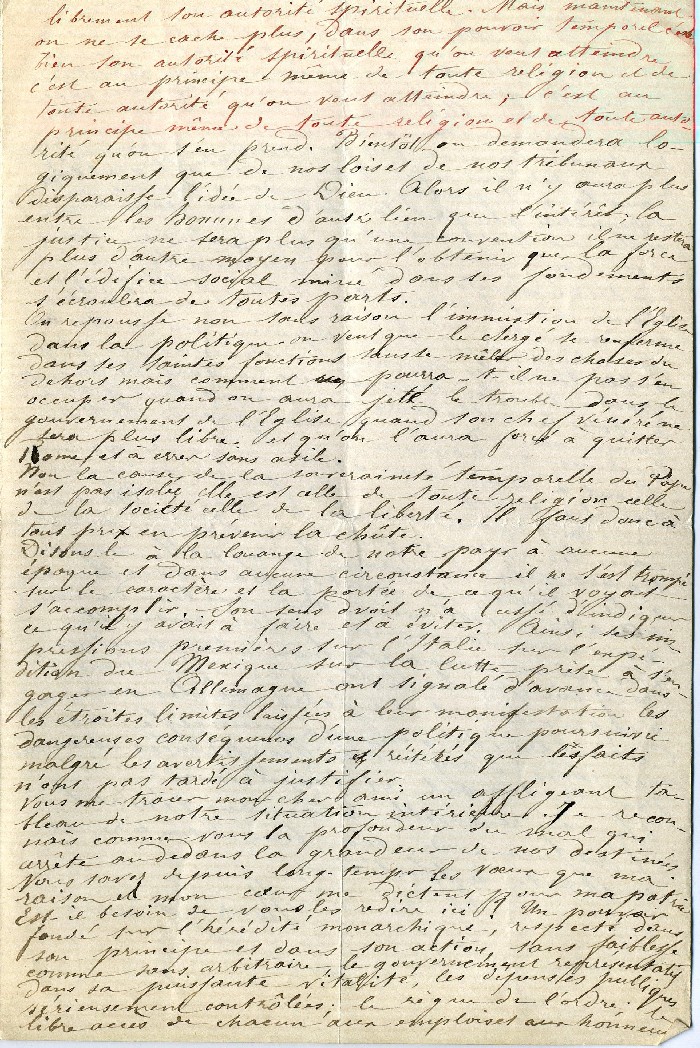

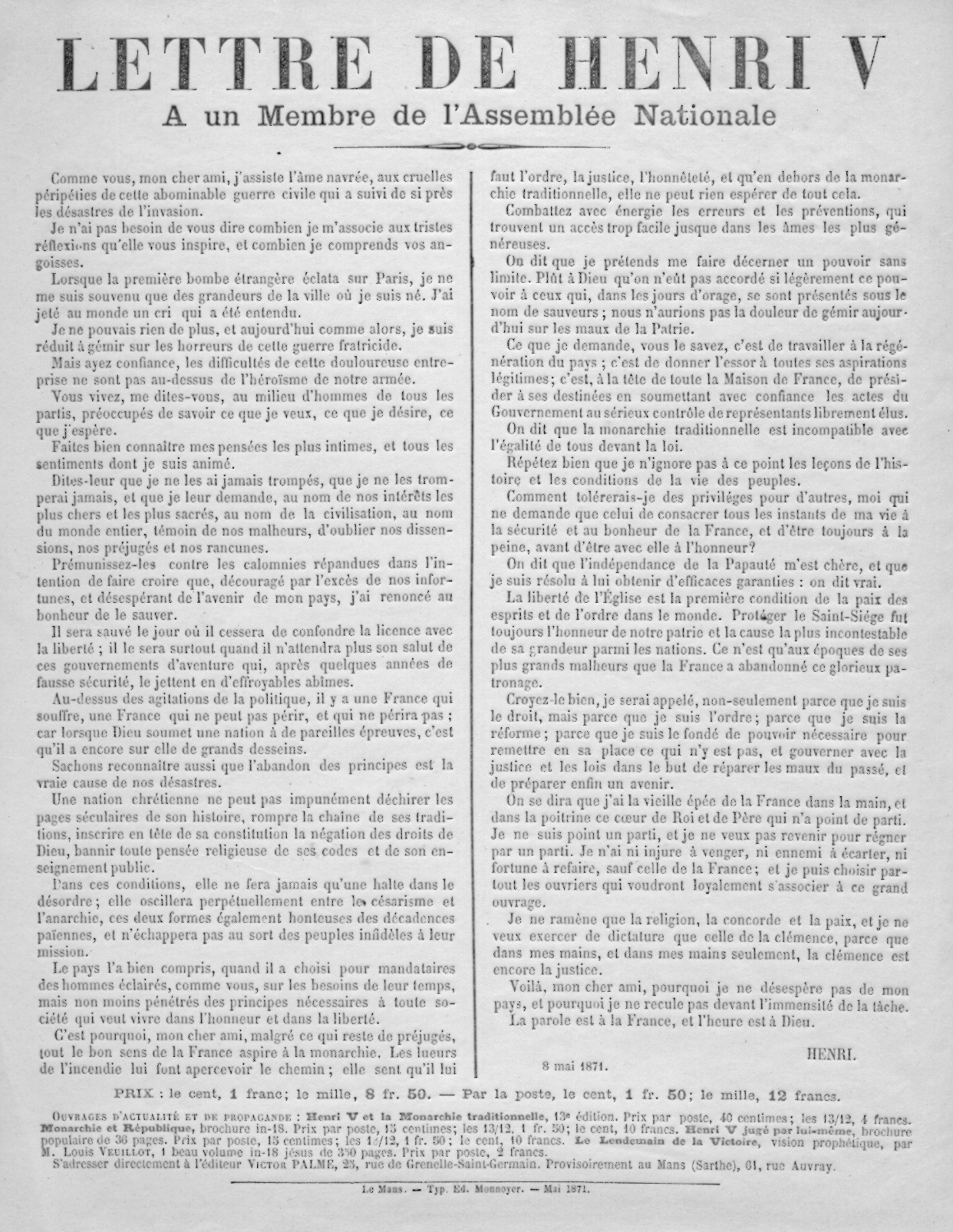

Lettre du comte de Chambord à Benoit RAVIER du MAGNY

Jean Marie Benoît RAVIER du MAGNY (conseiller à la cour royale de Lyon (Rhône), maire de Sarry (Saône-et-Loire). Né à Sarry en 1790, mort à Sarry en 1883. Fils de Philibert RAVIER DU MAGNY et d’Anne GUERAUD, marié à sa cousine germaine Marie Émélie Fortunée Céleste RAVIER DU MAGNY, née à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) en 1797, morte à Sarry en 1865, fille de Jacques RAVIER DU MAGNY et de Marie TAVERNIER.)

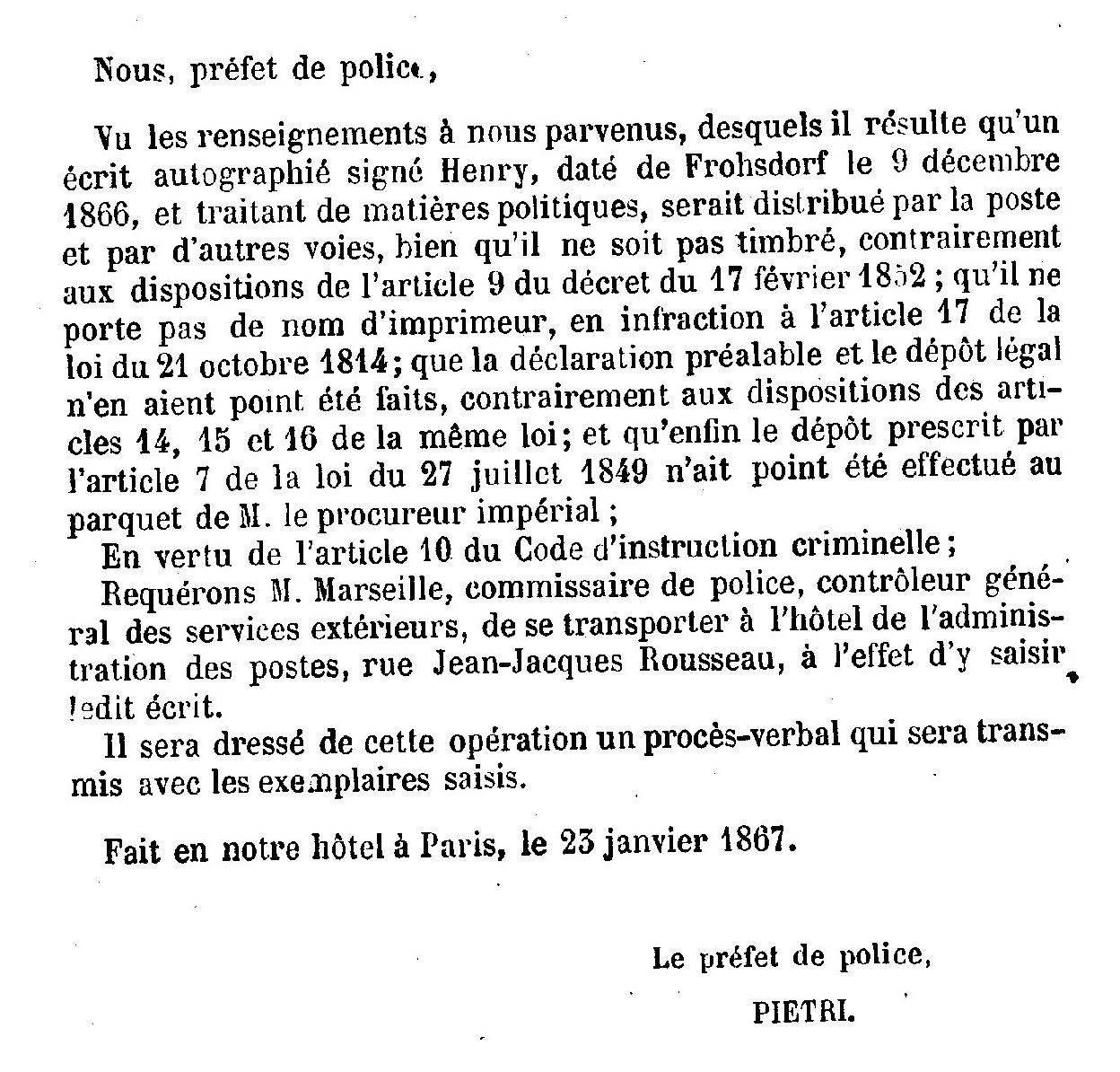

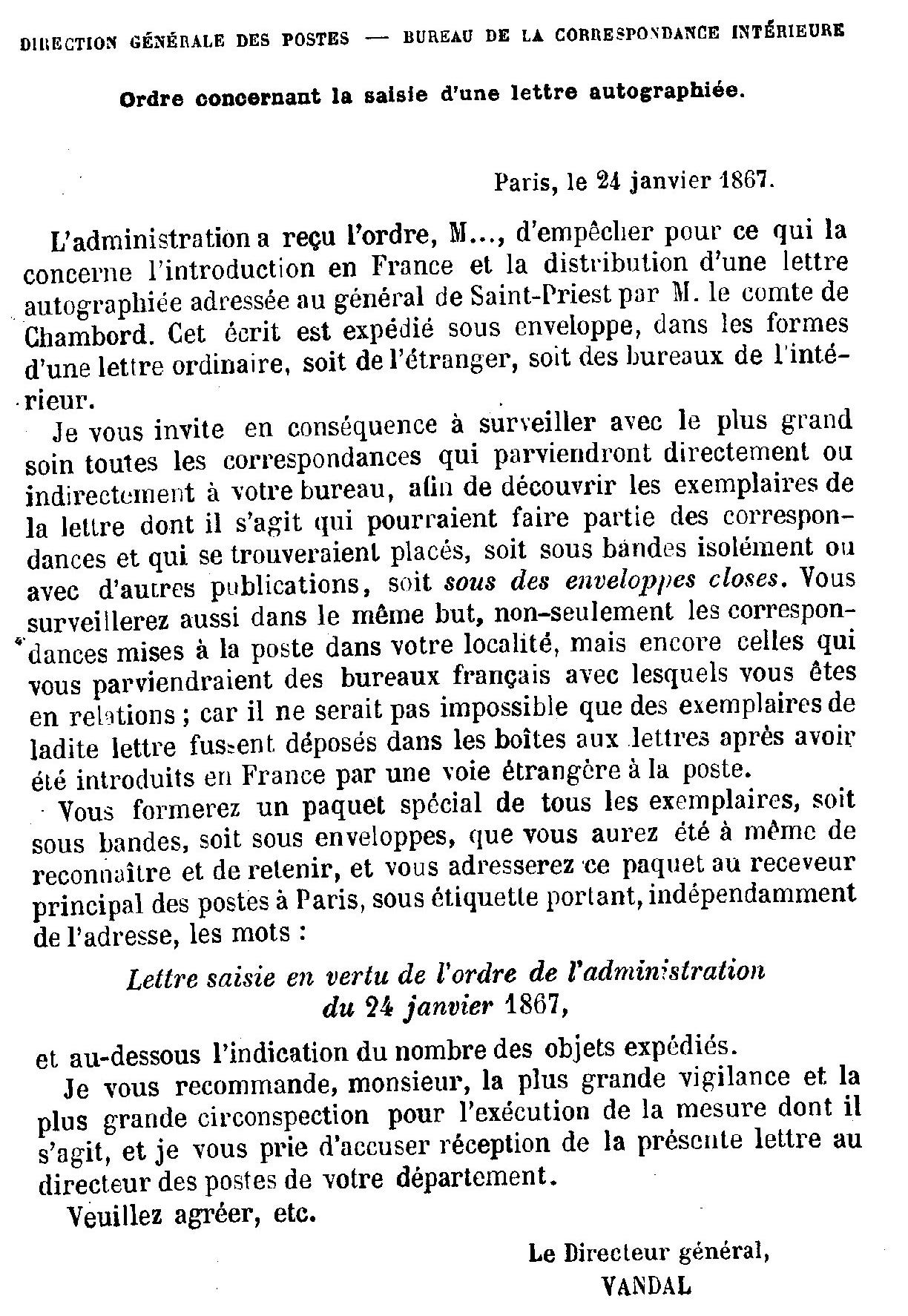

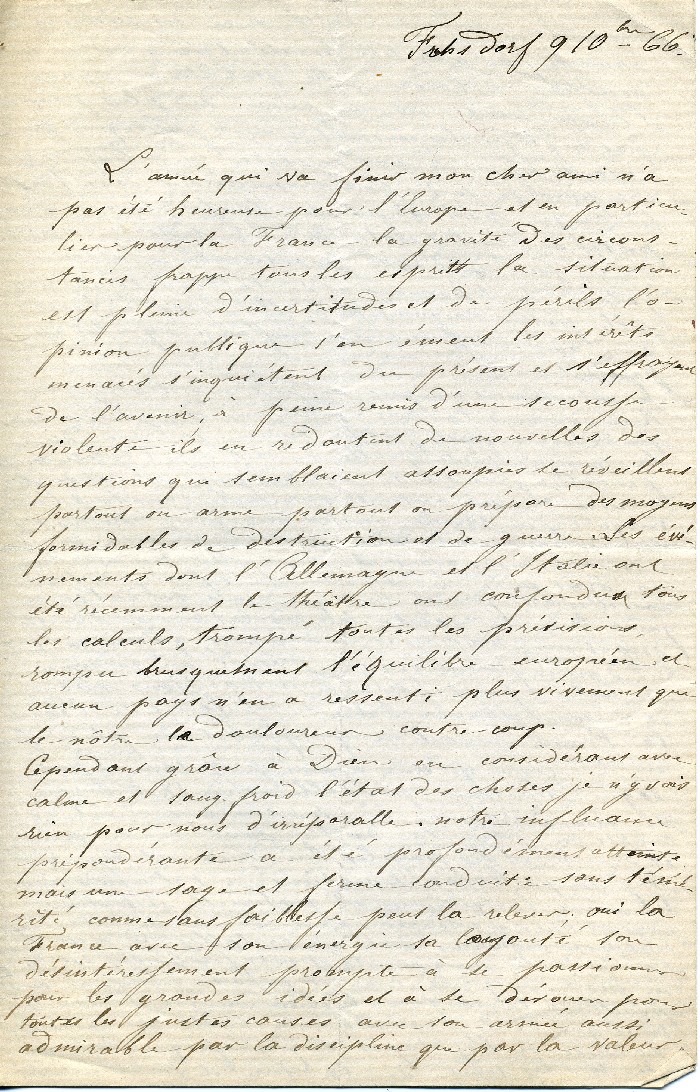

« Frosdhorf le 9 Décembre 1866

« L’année qui va finir, mon cher ami, n’a pas été heureuse pour l’Europe et en particulier pour la France. La gravité des circonstances frappe tous les esprits, la situation est pleine d’incertitudes et de périls.

« L’opinion publique s’en émeut, les intérêts menacés s’inquiètent du présent et s’effrayent de l’avenir. A peine remise d’une secousse violente, ils en redoutent de nouvelles. Partout on arme, partout on prépare des moyens formidables de destruction et de guerre.

« Les événements dont l’Allemagne et l’Italie ont été récemment le théâtre ont confondu tous les calculs, trompés toutes les prévisions, rompu brusquement l’équilibre européen, et aucun pays n’en a senti plus vivement que le nôtre le douloureux contrecoup.

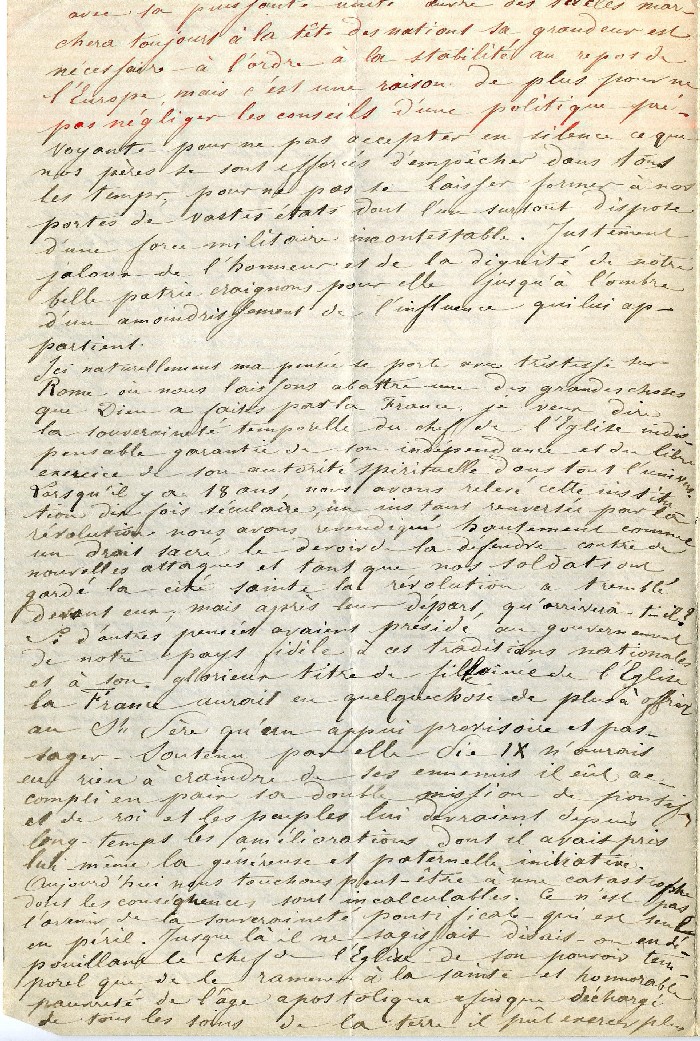

« Cependant, grâces à Dieu, en considérant avec calme et de sens froid l’état des choses, je n’y vois rien pour nous d’irréparable. Notre influence prépondérante a été profondément atteinte, mais une sage et ferme conduite sans témérité comme sans faiblesse peut la relever. Oui, la France avec son énergie, sa loyauté, son désintéressement prêt à se passionner pour les grandes idées, à se dévouer pour toutes les justes causes, avec son armée aussi admirable par la discipline que par la valeur, avec sa puissante unité, œuvre des siècles, marchera toujours à la tête des nations ; sa grandeur est nécessaire à l’ordre, à la stabilité, au repos de l’Europe ; mais c’est une raison de plus pour ne pas négliger les conseils d’une politique prévoyante, pour ne pas accepter en silence ce que nos pères se sont efforcés d’empêcher dans tous les temps, pour ne pas laisser se former à nos portes deux vastes états dont l’un surtout dispose d’une puissance militaire incontestable. Justement jaloux de l’honneur et de la dignité de notre belle patrie, craignons pour elle jusqu’à l’ombre d’un amoindrissement de l’influence qui lui appartient.

« Ici naturellement ma pensée se porte avec tristesse sur Rome où nous laissons abattre en ce moment une des grandes choses que Dieu a faite par la France : Gesta Dei per Francos. Je veux dire la souveraineté temporelle du chef de l’Église, indispensable garantie de son indépendance et du libre exercice de son autorité spirituelle dans tout l’univers.

« Lorsqu’il y a dix-huit ans nous avons relevé cette institution dix fois séculaire, un instant renversée par la révolution, nous avons revandiqué hautement comme un droit sacré le devoir de la défendre contre de nouvelles attaques : et tant que nos soldats ont gardé la cité sainte, la révolution a tremblé devant eux ; mais leur départ est annoncé ; après eux, qu’arrivera-t-il ?

« Si d’autres pensées avaient présidé au gouvernement de notre pays, fidèle à ses traditions nationnales et à son titre de fille aînée de l’Église, la France aurait eu quelque chose de plus à offrir au Saint-Père qu’un appui provisoire passager. Soutenu par elle, Pie IX n’aurait eu rien à craindre de ses ennemis, il eût accompli en paix sa double mission de pontife et roi, et ses peuples lui devraient depuis long tems les améliorations dont il avait pris lui-même la généreuse et paternelle initiative. Aujourd’hui nous touchons peut-être à une catastrophe dont les conséquences sont incalculables. Ce n’est pas l’avenir de la souveraineté pontificale qui est seul en péril ; jusque là il ne s’agissait, dit-on, en dépouillant le chef de l’Église de son pouvoir temporal que de le ramener à la sainte et vénérable pauvreté de l’age apostolique, afin que déchargé de tous les biens de la terre il puisse exercer plus librement son autorité spirituelle ; mais maintenant on ne s’en cache plus, dans son pouvoir temporel c’est bien son autorité spirituelle qu’on veut atteindre ; c’est au principe même de toute religion et de toute autorité qu’on s’en prend.

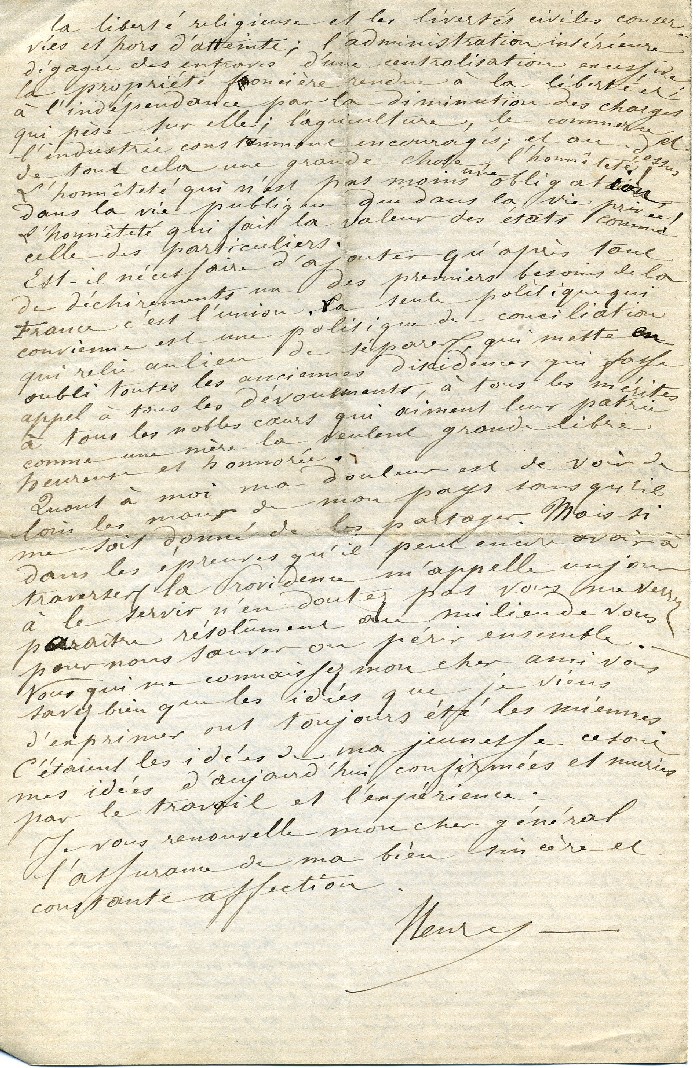

« Bientôt on demandera logiquement que de nos lois et de nos tribunaux disparaisse l’idée de Dieu. Alors il n’y aura plus entre les hommes d’autre lien que l’intérêt ; la justice ne sera plus qu’une convention ; il ne restera plus d’autre moyen pour l’obtenir que la force ; et l’édifice social, miné jusque dans ses fondements, s’écroulera de toutes parts.

« On repousse, non sans raison, l’immixtion de l’Église dans la politique, on veut que le clergé se renferme dans ses saintes fonctions sans se mêler aux choses du dehors ; mais comment pourrait-il ne pas s’en occuper quand on aura jeté le trouble dans le gouvernement de l’Église, quand son chef vénéré ne sera plus libre et qu’on l’aura forcé à quitter Rome et à errer sans asile, n’ayant pas où reposer sa tête. Non, la cause temporelle de la souveraineté temporelle du pape n’est pas isolée ; elle est celle de toute Religion, de la société, de la liberté ; il faut donc à tout prix en prévenir la chûte.

« Disons-le, à la louange de notre pays : à aucune époque et dans aucune circonstance, il ne s’est trompé sur le caractère et sur la portée de ce qu’il voyait s’accomplir. Son sens droit n’a cessé d’indiquer ce qu’il y avait à faire et à éviter ; aussi les impressions premières sur l’Italie, sur l’expédition du Mexique, sur la lutte prête à s’engager en Allemagne ont signalé d’avance, dans les étroites limites laissées à leurs manifestations, les dangereuses conséquences d’une politique poursuivie malgré les avertissements réitérés que les faits n’ont pas tardé à justifier.

« Vous me tracez, mon cher ami, un effrayant tableau de notre situation intérieure. Je reconnais comme vous la profondeur du mal qui arrête au dedans l’essor de nos destinées. Vous savez depuis longtemps les vœux que ma raison et mon cœur me dictent pour ma patrie. Est-il besoin de les redire ici ?

« Un pouvoir fondé sur l’hérédité monarchique, respecté dans son principe et dans son action, sans faiblesse comme sans arbitraire ; le gouvernement représentatif dans sa puissante vitalité ; les dépenses publiques sérieusement contrôlées ; le règne des lois ; le libre accès de chacun aux emplois et aux honneurs ; la liberté religieuse et les libertés civiles conservées et hors d’atteinte ; l’administration intérieure dégagée des entraves d’une centralisation excessive ; la propriété foncière rendue à la vie et à l’indépendance par la diminution des charges qui pèsent sur elle ; l’agriculture, le commerce et l’industrie constamment encouragées ; et au dessus de tout cela, une grande chose, l’honnêteté ; l’honnêteté qui n’est pas moins une obligation pour la vie publique que dans la vie privée ; l’honnêteté qui fait la valeur morale des états comme des particuliers.

« Est-il nécessaire d’ajouter qu’après tant de déchirements un des premiers besoins de la France c’est l’union, la seule politique de conciliation qui relie au lieu de séparer, qui mette en oubli toutes les anciennes dissidences, qui fasse appel à tous les dévouements, à tous les nobles cœurs, qui aimant leur patrie comme une mère la veulent grande, libre, heureuse et honorée.

« Quand à moi, ma douleur est de voir de loin les maux de mon pays sans qu’il me soit donné de les partager. Mais si dans les épreuves qu’il peut avoir encore à traverser la Providence m’appelle un jour à le servir, n’en doutez pas, mon cher ami, vous me verrez paraître résolument au milieu de vous pour vous sauver ou périr ensemble.

« Vous qui me connaissez, mon cher ami, vous savez bien que les idées que je viens d’exprimer ont toujours été les miennes ; c’étaient les idées de ma jeunesse, ce sont nos idées d’aujourd’hui confirmées et mûries par le travail et l’expérience.

« Je vous renouvelle, mon cher ami, l’assurance de ma sincère et constante affection.

« Henry

(Collection particulière)